PASSEAR SOBRE BRASAS. CONVERSA ENTRE JOÃO LOURO E NUNO CRESPO

Nuno Crespo: Depois de rever o filme Truman Show (dir. Peter Weird, 1998) fiquei muito curioso em saber de que forma ligas aquela imensa alegoria acerca da mediatização da vida ao teu trabalho. Podes dizer-me porque me pediste para começarmos esta conversa com aquele filme?

João Louro: Esse filme permite refletir sobre um tema que tem ocupado parte do meu pensamento. Trata-se de um conceito novo, consequência afastada da utopia, que em linha direta chegou à distopia, na sua antítese, uma utopia negativa e que, partindo dessa distopia, cria uma nova ramificação, que denominei “distopia positiva”: a distopia alegre.

Este estado de coisas é o que vivemos atualmente na sociedade ocidental, espalhada quase por todo o lado, com algumas bolsas de resistência, algumas até muito pouco saudáveis.

Truman Burbank, o herói desse filme, é o nosso antepassado, é o “nós”, o nosso pai. Ele vive dentro do entretenimento sem se dar conta disso. É difundido diariamente, seguido por todos, como uma novela real, onde toda a sua intimidade condicionada é exposta, vítima das audiências e orquestrada pelo produtor.

Se tivéssemos que descrever esta atualidade a Karl Krauss, se o pudéssemos trazer aos dias de hoje, o ódio que sentia ao jornalismo, às suas manchetes, induções e falsidades, ele acrescentaria, seguramente, todo o entretenimento, os bloggers, os influencers, marketers, as plataformas sociais, a televisão.

É esta distopia alegre e inconsciente o interesse que este filme traz e que permite pensar este novo conceito, olhando para nós, que somos os descendentes de Truman Burbank , a vivermos sob o efeito sedativo de uma gigantesca ópera em Seahaven

NC: Gostava que desenvolvesses melhor essa ideia de distopia alegre. Consegues?

JL: Há um outro filme que nos pode ajudar nessa explicação. Trata-se do primeiro filme de George Lucas THX 1138, um filme de 1971, com Robert Duval no papel principal. Relata a vida numa sociedade distópica e há um dos aspetos que sempre me levantou muita estranheza nesse filme e que era o local para onde os prisioneiros eram levados. A prisão nesse sítio não é um lugar de confinamento ou de restrições em 4 paredes, mas precisamente o contrário disso. É um lugar livre, sem horizonte e sem noite. Não há muros ou paredes. Os prisioneiros deambulam nessa paisagem sem fim, andam em grupos ou são solitários, mas são “livres”.

Há uma semelhança grande com esta distopia alegre, que é um local onde os “prisioneiros” andam livres, numa paisagem infinita, sem relevos, sob um céu de publicidade, com um sol que nunca se apaga e todas as próteses que nos oferecem à mão… curiosamente até o tempo que construímos, lento e pequeno, é uma das próteses que inventamos para não desesperar.

NC: Partilhas o temor desenvolvido no filme acerca da possibilidade radical de podermos estar permanentemente distraídos e simplesmente entretidos?

JL: Não há lado de fora. Quando ainda havia o tempo das revoluções, havia a possibilidade do lado de fora. A nós calhou-nos viver um tempo sem lado de fora. Creio que chegando a esse ponto, resta-nos a arte. E não me refiro à arte que quer mudar o mundo… a arte vive na pólis e já é política por natureza (mesmo que o não queira ser). Está-lhe agarrada à pele, mas creio que a arte ainda tem outro desígnio, que não é enaltecer ou venerar o entretenimento, a arte fala a cada pessoa em particular e de forma diferente a quem a ouve. E, por esse motivo, não é organizável, não tem sindicato, é individual, individualista, sem slogans, ou panfletos, porque nunca será de um grupo. Nunca formará um exército nem nunca será subjugada. Arte é o que conseguimos ver pela fresta da porta.

Lembro a propósito deste assunto um outro filme: “Fahrenheit 451”, o filme de Truffaut, a partir do livro de Ray Bradbury. O que o poder instituído procurava destruir nessa sociedade distópica, aquilo que a ameaçava eram os livros. Era o conhecimento, a poesia, a arte. A literatura tem esse poder de resgatar as pessoas da vida subjugada e do entretenimento, dessa distopía alegre. Desde que a arte não desapareça por decreto e a literatura sobreviva, numa pulsão inevitável, continuo a acreditar no futuro, ainda que estejamos permanentemente a ser solicitados para nos mantermos distraídos e alheados.

NC: De que maneira a imensa alegoria construída naquele filme pode servir para conversar acerca de arte e, em particular, acerca do teu trabalho?

JL: A arte é uma semente que eclode quando estão reunidas as condições para que isso aconteça. E essas condições são, na maioria dos casos, alturas de escassez, de crise, de tensão. A arte não é um assunto alegre. Os artistas, ou pelo menos os que me interessam e onde me quero incluir, estarão sempre nessa linha da frente. É aí que está a fronteira. Do outro lado está o fogo de luz, a roda do parque de diversões… A arte que produzo é a antítese disso, desse excesso de luz que cega.

NC: E sempre tiveste essa consciência tão política da tarefa da arte? Foi isso que te levou a querer ser artista?

JL: Se a vontade de liberdade era já uma consciência política, então foi! Mas eu creio que essa vontade era, em primeiro lugar, um desligar muito precoce do mundo à minha volta… do mundo que estava mais perto e achava desinteressante. Os artistas vivem da realidade, mas precisam afastar-se dela para ver o plano mais geral e isso desliga-os da proximidade da vida. E não me refiro ao artista romântico… Há uma vontade precoce e indomável, inconsciente, para relacionar assuntos, alguns nunca antes relacionados, com os fenómenos da atualidade e percebê-los de forma não académica, nunca escolástica, mas num laboratório, que vê o mundo infinitamente pequeno e infinitamente grande.

Há um depois, mais tarde, o ter percebido que a arte e a política quando se envolvem, criam panfletos e propaganda. Relembro Rodchenko quando filmou os Gulags a pedido de Stalin… aquilo parecia uma festa, com banda de música e tudo. Ou Leni Riefenstahl, com a “glamorização” do III Reich. A realidade, em ambos os casos, era dramaticamente diferente. Houve também outros que criaram a mitologia do regime, ao serviço e como propaganda, artistas como Hubert Bannerträger e Hermann Otto Hoyer. A arte deve resistir e não ter a pretensão ou ser sequestrada para servir ideologias. E não deve querer mudar o mundo. Testemunhá-lo é a sua grande contribuição e, se a obra conseguir e o artista estiver à altura, acrescentar algo.

Se tivesse de dar uma resposta rápida, diria que esqueci a política para poder avançar no caminho mais longo e estreito da arte. A política exige urgência, imediatismo; a arte tem um tempo próprio, lento, de sedimentação. Esse tempo nunca será o tempo da política.

NC: Nisto que dizes parecem desenhar-se dois movimentos contrários. Por um lado, sublinhas o papel das obras de arte em registar certas formas e expressões da realidade. E, por outro, abres a porta a que através das obras de arte sejam introduzidos novos elementos nessa mesma realidade que as obras de arte testemunham. Podes explicitar como estes dois movimentos são complementares? Ou como são decorrentes um do outro?

JL: O que pretendi dizer — e não encontro as duas portas de que falas — é que a obra de arte, num arco temporal de cerca de 18 séculos, esteve assente no “paradigma clássico” (Platão). Esse paradigma percorre um período extenso até ao séc. XVIII e a Kant.

Nesse paradigma, o que era aceite como regra base era a imitação. O valor mais elevado concedido ao artista era chegar perto da perfeição da Natureza, imitando-a. A boa cópia era a melhor obra possível. O artista era um artesão. Recordo ainda que Platão desconfiava dos artistas e, lendo a República, percebemos que eles ficavam fora da cidade, não sendo aí aceites. Isto significava que ao artista era-lhe dado um papel menor, de copistas e que, ainda por cima, recaía sobre eles uma desconfiança ao ponto de não poderem viver na República desenhada por Platão.

Este arco de tempo que vai até Kant, assente em dois dos seus mais importantes textos (as “Críticas”), o paradigma clássico é destituído e é estabelecido um novo paradigma, o “paradigma crítico”, um paradigma que teve uma curta duração.

O que eu refiro nesse meu pensamento, é que o artista contemporâneo, para além de se ter afastado do papel de “artesão”, ao se divorciar dos princípios de Platão, lança-se na tarefa de testemunhar. É um escriba, mas não só. Ele acrescente algo… é nesse algo que se baseia a importância do seu testemunho (e por causa disso que nasce também o “estilo”).

NC: Começaste por estudar pintura e depois o teu trabalho foi ganhando outro tipo de vontade / ambição? Como foi o processo que te levou de estudante de pintura a reclamar para o teu trabalho outro tipo de eco?

JL: Creio que a questão se coloca nas ferramentas que são usadas. Com uma picareta não vou à lua, mas posso descobrir ouro. A especificidade da ferramenta determina até onde posso chegar. A pintura era uma ferramenta curta para o que queria fazer e digo isto sem mágoa ou qualquer pedantismo e muito menos numa apreciação moral. Eu visito museus e sou fascinado por pintura, mas para mim a metodologia semelhante a uma orquestra interessava-me mais. E era isso que eu queria como ferramenta: não ser um dos músicos, mas antes o maestro. Era aí que me queria colocar porque os desafios a que me tinha proposto, o projeto conceptual que estava a desenvolver, não seria possível perfazê-lo se tivesse uma ferramenta curta, ou demasiado específica.

O curioso, no chefe de orquestra, é que não sabe tocar nenhum instrumento, ou melhor, se tocar é de forma rudimentar comparada com os músicos que tem na sua orquestra. Contudo, ele dá sentido à música tocada, ele cria ressonância. Creio que muitos artistas contemporâneos têm uma abordagem similar à do chefe de orquestra.

NC: Nestas tuas palavras pareces fazer depender muito do trabalho artístico de operações intelectuais e abstratas distantes do trabalho direto com a matéria. Sendo tu tão crítico da herança de Duchamp e da sua definição de ato criativo, como localizas o teu trabalho nesta paisagem?

JL: Há uma obra do Beyus de importância menor (mas não para mim!) em que se pode ler: “The silence of Duchamp is overrated”. Eu acrescento mais. Creio que seria tempo de se avançar e deixar Duchamp para trás. É um artista que se deve entender e colocar num período de tempo histórico. A sua estratégia serviu bem a sua época, mas o efeito de eco já não nos serve. Foi um artista do seu tempo e fundamental. Impulsionou a vanguarda e é nesse contexto histórico que se deve manter. Duchamp já não serve para entender o nosso tempo. É uma ferramenta obsoleta. A contaminação do “silêncio” de Duchamp ou o seu pensamento, como “todos poderem ser artistas”, “tudo é arte”, “ready mades”, etc. etc., em que todos esses princípios e gestos artísticos, ao não serem contidos e localizados na sua época, repetidos ad nauseum, produzem uma maior aceleração da entropia. Deixar de andar com Duchamp às costas para entender o nosso tempo é um ato de contemporaneidade. Creio que nem Duchamp acreditaria, se nos visitasse, no “anything goes” contemporâneo, assente em teses de curadores e papers de faculdade, onde está sempre o fantasma, o asterisco e o rodapé de Duchamp. Há, quanto a mim, uma herança de Duchamp perniciosa que ainda está por tratar, um efeito nefasto. Uma tese que tenho avançado com algumas ideias e escritos.

A herança da Vanguarda é a minha base. É a base de todos nós. Ela é o parente afastado nos quais assentamos os juízos contemporâneos. Compreendendo a Vanguarda, compreenderemos melhor a arte contemporânea, mas isso não significa que tenhamos que viajar com a bagagem pesada da Vanguarda às costas. Para se avançar é necessário deixar muitos cadáveres para trás e, nesse sentido, o meu trabalho é de testemunho do presente, tentando nesse movimento trazer o espectador para participar no vestígio deixado pela obra, não apenas como usufruidor, mas como sujeito ativo.

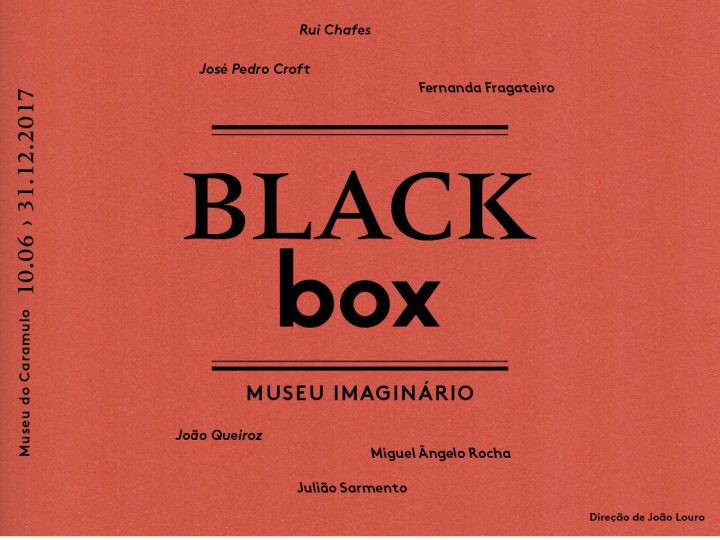

NC: E este novo projeto Matriz?

JL: O projeto Matriz pode dividir-se em duas partes e uma é consequência da outra. A primeira é um Dead End montado na empena do edifício da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica, em Lisboa e, depois, há uma exposição, essa sim, com o nome Matriz, e onde são apresentadas uma série de obras novas, as quais partem de um princípio, que tive curiosidade em desenvolver, constituído por uma tentativa de fazer uma peça de teatro à escala planetária. Neste teatro, as personagens não se conhecem umas às outras, não se ligam por nenhum motivo aparente, pertencem a universos diferentes e a autores diferentes. Este elenco produz uma espécie de peça teatral, sinfonia, ou, melhor ainda, uma ópera. A matriz é um processo que permite criar, a partir de um alfabeto, qualquer pensamento. E partir daí também se pode desviar para este elenco de personagens que depois vão interagir umas com as outras.

Há dois polos dentro da própria exposição. Um, tem que ver com esta espécie de teatro, a tal ópera, e o outro tem que ver com a construção inicial da linguagem. Num determinado momento da história, a linguagem foi desconstruída por uma série de autores que são referenciados nesta exposição. Há uma peça principal, apresentada no módulo central da galeria, que é um texto de Kurt Schwitters que se chama Ursonate. Esta é talvez a sua peça mais importante e é o princípio da desconstrução da linguagem. Naquela época, estávamos perante uma crise mundial, que era referenciada pelos artistas com uma vontade de se afastarem dos princípios que estavam por trás daquela guerra e daquela crise. Portanto, há artistas e escritores que trabalham precisamente nessa vontade de construir uma espécie de novo mundo, e autores como Kurt Schwitters, ou Hugo Ball, são personagens do princípio do século XX que têm essa vontade de criar um ponto zero para a fundação de um novo mundo.

NC: E como é que foste selecionando as personagens desta encenação como lhe estavas a chamar? Houve algum princípio? Há um princípio de associação?

JL: O elenco foi composto a partir de referências e de interesses meus. Basicamente as personagens não se conhecem, não fazem parte do mesmo universo ou de uma mesma época. São todas muito marcantes, qualquer uma delas, é quase como ter uma peça de teatro que está a usar, toda ela, primeiras figuras. Esse elenco são todas primeiras figuras.

Trata-se de relações próximas que tenho, quer com algumas personagens do cinema, quer com personagens da literatura, e que eu queria recuperar e pô-las a contracenar umas com as outras. A ideia inicial são apenas afinidades eletivas, não há outra. Uma vontade de construir este elenco, um elenco planetário de primeiras estrelas, de personagens que vivem no universo do cinema ou da literatura que, eventualmente, se poderiam encontrar nesta obra.

NC: A peça de exterior, Dead End #19, também obedece a esse mesmo princípio?

JL: Os Dead Ends são um conjunto de obras que tenho vindo a desenvolver ao longo do tempo cujo título é algo enganador. Quando nos deparamos com um dead end parece que chegamos ao fim. É precisamente aí que convoco a participação do espectador para que ele possa resolver uma série de problemas que são precisamente esse beco sem saída. Pode encontrar soluções no conteúdo das obras, pode mergulhar, pode saltar, pode fazer uma série de coisas de forma a sair dessa contrariedade que o próprio Dead End provocou. Estas obras convocam o espectador para a necessidade de criar uma solução. Cada espectador encontrará a sua solução particular. Esta vontade junta-se a uma vontade mais antiga minha que é achar que a obra fica sempre em aberto até à participação do espectador para a sua conclusão. Isso prende-se com uma série de vontades minhas e de análises e estudos. Continuamos a emitir juízos a partir do paradigma romântico e a única forma de contornar essa circunscrição é apelar à participação do espectador e, por isso, esta obra também faz esse pedido, convocando a sua presença para resolver o enigma, ou beco sem saída onde se encontra quando observa a obra.

NC: O que é que te interessa na metáfora do trânsito? Porque Dead End são formal e materialmente placas de sinalização de trânsito?

JL: Os Dead Ends são sempre obras especulativas nas quais o processo de leitura não é determinado pelo autor. É uma coisa que me preocupa há muito tempo, já o faço com as Blind Images, e os Dead Ends também seguem esse sentido. A informação é aí colocada para que possa ser lida pelo espectador e são essas interpretações que permitem escapar desse dead end, desse beco sem saída e quando nos deparamos com ele o que fazemos é utilizar todas as ferramentas que estejam ao nosso dispor, quer conceptuais ou sensíveis, algumas das quais até podem estar contidas nos próprios painéis. Todas elas são ferramentas fundamentais para ultrapassar esse Dead End. E faz todo o sentido falar de um Dead End numa escola como a Universidade Católica. É uma ferramenta especulativa, é uma ferramenta de saber, são processos mentais que se criam e que me parecem ser fundamentais expor num sítio de aprendizagem.

NC: Quando utilizas o título genérico Dead End é uma metáfora existencial ou intelectual?

JL: Os processos Dead End são uma ideia que há muito tempo persigo. Todos nós andamos em estradas, todos nós andamos em automóveis, todos nós conhecemos as vias que nos permitem deslocar de um sítio para o outro, todos nós temos essa informação. E essa informação é muito importante quando se fala dos Dead Ends especificamente, porque essa informação visual é utilizada quase sem filtro. Os Dead Ends são obras muito parecidas com as placas de autoestrada, têm tudo o que uma placa de autoestrada tem. Há apenas a alteração nos seus conteúdos. Portanto, quando alguém se depara com um Dead End o que faz é interpretar como sendo um objeto conhecido que já viu noutras ocasiões, portanto não é estranha a sua leitura. Quando, de repente, se apercebe que dentro da informação existe um grau de estranheza, é a partir desse momento que a obra de arte começa. Ela começa no momento em que o espectador percebe que toda a informação absolutamente normal, banal e conhecida, deixou de fazer sentido e passa a concentrar-se nos seus conteúdos. E são esses conteúdos que permitem passar para outro universo, que é o universo da arte. Isto é quase como se houvesse uma espécie de vírus bom, que entra no organismo, que não tem obstáculos, passa a existir dentro do espectador e, só num determinado momento, quando esse vírus já ultrapassou todas as barreiras que fazem com que duvidemos ou que nos mantenhamos alerta, é que o espectador confrontado com esses conteúdos percebe que já está noutro universo. E aí é o ponto zero, o ponto do início da obra de arte e da sua receção.

NC: Os Dead Ends, que é uma série longa de trabalhos teus, são constituídos normalmente por nomes de filósofos artistas. É importante para ti que o espectador consiga imediatamente descodificar esses nomes ou achas interessante o confronto com o desconhecido, o espectador a ir procurar, a estabelecer ligações…

JL: A obra não está fechada. É um princípio que utilizo nos meus trabalhos. As obras não devem estar fechadas e, ao não estarem fechadas, permitem conter informação que pode ser desconhecida do espectador. E esta informação desconhecida pode servir de gatilho para avançar em caminhos inexplorados, porque confrontam-se com outros nomes e outras situações. Portanto, a resposta é que a obra não deve ser dominada pelo espectador. Os nomes que lá estão são nomes que fazem sentido para mim, mas são também afinidades eletivas. Portanto, nesses confrontos que se estabelecem não é importante deter os códigos de acesso a todas as personagens, a todos os conteúdos. São obras que funcionam por camadas e que dependem do espectador quando está perante a obra.

NC: São mapas mentais teus?

JL: São mapas mentais que funcionam como uma placa de autoestrada, numa estrada de percursos especulativos. Eu acho que está mais próximo da poesia que de uma questão técnica. E, portanto, esses percursos criam as suas junções e os seus divórcios, criam caminhos possíveis. E, mais uma vez, permitem usar o acervo do espectador, aquilo que ele domina e também as suas eleições afetivas. Permitem abrir caminhos face a um caminho possível.

NC: E não te preocupa — porque os Dead Ends têm todos a mesma estética e utilizas uma linguagem formal que vem das estradas — que os nomes que colocas nesses sinais não sejam coerentes uns com os outros?

JL: A arte não deve ser coerente, ou não precisa de o ser. Não encontro nessas obras coerência e também não há nenhuma fórmula que diga como se deve fazer. São coisas que fazem parte do autor, são necessariamente universos do autor. Mas a conjugação desses elementos, dessas personagens e situações, têm como intenção despertar uma pista, por mais ténue que seja, ao espectador. E como são, na maioria dos casos, obras de exterior e o espectador não está dentro de um museu ou de uma galeria, é surpreendido na rua, na cidade…, locais onde não espera encontrar uma obra de arte. É esse o curto-circuito mental que procuro.

NC: O outro Dead End que me lembro com uma dimensão como este é um que está num espaço público do Porto. O Dead End #19 tem a particularidade de estar no campus de uma Universidade. Isso não te causou nenhum tipo de problema quando estavas a estabelecer essa cartografia?

JL: Não, tinha de ser claramente um caldo de cultura, não tinha dúvidas sobre isso. São obras que levam tempo a fazer, a pensar, não é uma junção aleatória de nomes. Mas é um caldo de cultura, e, como tal, entra muito bem no espírito de uma Universidade. A intenção era um casamento perfeito de autores e pensadores fundamentais da literatura e da filosofia.

NC: Percebe-se a função crítica, porque a Universidade tem um modelo de produção de conhecimento que é muito diferente da produção de conhecimento de um artista e essa simultaneidade de autores quase que seria impossível num paper académico.

JL: Não seria possível porque não há nestas minhas obras uma sequência lógica. Mas a literatura, a arte ou a poesia não têm uma sequência lógica. É um outro processo. E esse processo é o que me interessa desenvolver, não me interessa ser um escolástico, não é disso que ando à procura, nem é isso que proponho. Tento incluir na minha obra esse processo especulativo, mas deixando um leque o mais aberto possível. A minha vontade é essa, que o leque fique suficientemente aberto para que a obra possa ser absorvida, pensada, lida silenciosamente por cada espectador em particular.

NC: Estes teus trabalhos são sempre muito associados a uma definição tua como artista conceptual. Mas neste trabalho há uma preocupação com a composição. Como é que os aspetos como a composição cromática, as manchas, surgem nesse processo de criares estes Dead Ends?

JL: Acho que há um elemento estético fundamental, não podemos escamotear isso. Há uma composição e composição é uma coisa que se aprende. É desenho que a composição realça, apaga, dilui, amplifica… E é na composição que as cores entram. É um processo estranho porque é um processo ready made, ou seja, em vez de descobrir objetos, procuro cores, que depois entram numa composição. As cores têm um significado. Por exemplo, o amarelo torrado era o do cachorro que eu comia com mostarda no court de ténis quando tinha doze anos. Há ligações. É um processo que cria uma espécie de vocabulário e, por isso, as cores não são aleatórias, fazem parte de um acervo que tem uma função em mim, que remete para determinadas circunstâncias e que, de alguma forma, foram retiradas do contexto e foram gravadas como material que possa produzir sentido. Portanto, a cor para mim é um ready made ou um prêt-a-porter. Elas são recolhidas e depois servem, têm esse papel de sublinhar, apagar, modificar. O universo conceptual não é um universo aleatório de coisas que se juntam de maneira mais ou menos aleatória e que depois criam sentido no fim. Há muito mais do que isso. Estas obras são compostas por subcamadas de sentido.

NC: Quando olhas para este Dead End, se anulares a tentativa de decifrar cada um dos nomes e a razão por que estão juntos, há uma vibração que é próxima da pintura, não é?

JL: São processos que têm um grau de aparência. A cor não tem profundidade, é plana. A cor não tem velaturas, não estamos a falar de um Velásquez, não estamos a falar de um Goya, não estamos a falar de Rembrandt, não estamos a falar de velaturas e de construção de camadas. O poder daquelas cores vem de outro sítio e é mais conceptual que propriamente técnico e construtivo. Deve fazer parte do grupo dos conceitos precisamente por isso, porque a cor apaga, amplifica, retifica. Faz o seu trabalho. Mas a origem da cor em mim vem do passado.

NC: A exposição Matriz em conjunto com o Dead End #19, estabelece quase uma dicotomia. Porque a exposição, ainda que stencils não sejam ready-mades, é toda acerca da mão e do poder da mão que desenha. E lá fora, com o Dead End #19, há uma total ausência desse elemento manual. Foi propositado?

JL: Eu não sei se estou de acordo contigo. Acho que na exposição Matriz, apesar de possuir uma parte mais manual relativa à construção de palavras, frases, as personagens usam sempre uma espécie de uma dinâmica da régua. A régua é uma coisa que contém o desenho. Ela define e não permite qualquer grau de romantismo. Ela está definida pela própria fronteira que o stencil concede. Nesse aspeto, aquilo que sobretudo me interessava era ter uma espécie de artefacto de construção de mundos, isto é, um artefacto que constrói mundos. É uma coisa mágica. A partir dele podemos fazer aquilo que quisermos, podemos dizer qualquer coisa, podemos fazer qualquer coisa, e era esse lado que eu queria trazer para estes trabalhos. Por isso, não sei até que ponto a “manualidade” tem influência aqui. Há uma aparência de “manualidade”, de erro. Eu não estou interessado na aproximação ao design e fujo sempre disso. Não é essa a minha intenção. Não tenho interesse na régua e esquadro… Quero que o material me ajude, que traga a sua informação. Eu dou muita liberdade ao material e nunca o contrário. É um erro, a meu ver, os artistas quererem contrariar o material. Na minha prática, o material é soberano, é ele é que manda. Portanto, todos os erros que possam existir nessa “manualidade” são erros que aceito.

NC: Um dos elementos fundamentais da tua obra é a crítica que fazes às imagens através das blind images. Como é que estes dois elementos aparentemente tão estranhos pertencem a um mesmo interesse artístico?

JL: Porque eu sou um selvagem. Poderia fazer Blind Images toda a vida. Só que eu sou impaciente e selvagem e não consigo manter-me irremediavelmente preso a uma forma. Aliás, o Alberto Carneiro contava uma história muito interessante a propósito de um aluno que teve, que tinha sido santeiro. E, quando era o momento de fazer exercícios em que tinham de talhar as mãos saiam sempre as mãos de um querubim. Muitas vezes, o que nos acontece é que dominamos uma técnica e depois protegemo-nos com ela. Ou seja, a técnica resolve todos os assuntos que pretendemos só que, erro crasso, acabamos por criar um tique de proteção e não uma ferramenta de especulação.

Mas acho que há uma afinidade entre as Blind Images e os Dead Ends. São ambas do universo conceptual e minimal e têm que ver com o meu passado. Eu tenho trinta anos de trabalho. Quando comecei, no princípio dos anos 90, já tinha feito todas as viagens que podia, já tinha ido a todos os museus, já me tinha interessado por muitos artistas e até me tinha interessado por pintura (que é um gosto que não perdi) mas, na realidade, os anos 80 e o princípio dos anos 90 estavam muito marcados pela cultura conceptual e minimal. Nós somos também fruto do caldo onde vivemos e de onde vimos. Não há que temer as referências que temos, porque elas são ferramentas para fazer outras coisas.

Todos os [Joseph] Kosuth, todos os On Kawara, Ad Reinhard, toda essa gente que vinha dos anos 70 e de uma certa ressaca da pop art, acaba por criar um caminho novo que não tem nada que ver com o expressionismo ou a cultura pop, mas com outras coisas. E é daí que eu venho. É natural que não estivesse interessado, ou sequer motivado, para explorar outros caminhos e sentia uma grande curiosidade pelo universo conceptual e minimal. Esse é o ponto de partida e aí eu não vejo uma grande diferença, ou não há um hiato, digamos assim, entre as Blind Images e os Dead Ends porque possuem linguagens comuns.

NC: Mas num caso, nas Blind Images, tu relacionas-te com um universo da cultura popular e com imagens de filmes conhecidos em que deliberadamente tapas a imagem. Nos Dead Ends já é outra coisa…

JL: Eu acho que com as duas consigo completar um arco crítico grande. Com as Blind Images consigo tratar do assunto das imagens que é um assunto que nunca está fechado e que me parece prioritário, apesar dos anos terem passado sobre essa série. E, no caso dos Dead Ends, a mesma coisa. Há muito material e nunca terminarei de estudar todos os assuntos que me despertam interesse. Temos bibliotecas que não conseguimos dominar. Com esses dois universos, de um lado as imagens e do outro a literatura, a filosofia e a poesia, acho que consigo criar um arco crítico bastante amplo. Isso interessa-me porque tenho essas ferramentas para usar, apesar de fazer outras coisas pelo meio. São ferramentas que estão à mão, são prontos-socorros inventados por mim.