Há uma aporia que percorre o corpo de trabalho de João Louro: a da convivência insolúvel entre a presença e a ausência de imagem. Uma aporia, sabemos, constitui-se enquanto dificuldade lógica insuperável, problema, impasse, dúvida, impedimento em prosseguir. Literalmente, do grego antigo a+poros, sem saída. (Não será por acaso que uma das séries do artista tem como título Dead End’s). A simultaneidade da presença e ausência de imagem (frequentemente de uma mesma imagem) produz, pela sua condição aporética, uma indeterminação de matéria e forma, fazendo com que a obra seja, ao mesmo tempo, obra em acto e obra em potência. Isto é, cada obra estende-se para lá da sua materialidade ao ser dotada de uma ontologia exterior irresolúvel, que a transforma num campo de possibilidades infinitas.

Não se estabelece, portanto, entre estes dois modos de existência – presença e ausência – uma relação contrastiva ou de antinomia, nem a sua (aparente) oposição resulta de uma operação estruturalista, na medida em que os dois elementos actuam como estratégia, contendo, numa lógica inter-relacional, uma função transitiva: a presença acontece pela ausência e vice-versa. Tome-se a série Blind Images como exemplo. Nos trabalhos que compõem esta série, Louro propõe imagens ausentes, pois às legendas descritivas de situações, filmes ou encontros sociais, apenas corresponde um monocromo espelhado. O mesmo é válido para DeadEnd’s, painéis metálicos que, à semelhança dos sinais de trânsito, indicam um lugar mas, neste caso, o lugar nunca se revela; ou ainda, para as composições de néon, cujo desaparecimento se encontra à distância de um gesto – o de apagar a luz.

Não há, contudo, qualquer gratuitidade nesta acção, ou possibilidade, de apagamento. No contexto de uma contemporaneidade iminentemente visual, em que o excesso pode fazer degenerar o ethos da visualidade, João Louro opta por apagar imagens. Já, em 1977, Susan Sontag tinha alertado, em Sobre a Fotografia, para os perigos da proliferação selvática de quadros imagéticos: “as imagens são mais reais do que alguma vez se imaginou. E é precisamente por serem um recurso ilimitado, que a dissipação consumista não pode esgotar, que há muito mais razões para que se lhes administre um tratamento que permita conservá-las. A existir uma forma de melhor integrar o mundo das imagens no mundo real, ela passará necessariamente por uma ecologia, não só das coisas reais, mas também das imagens”[1].

A preocupação com a organização e funcionamento do universo visual ocupa um lugar central na obra de João Louro e, embora a sua acção não passe por um exercício de reciclagem, ao resgatar imagens, seja de um regime hiper-visível ou do espartilho normativo a que têm sido sujeitas, acaba por discutir sempre a crescente complexidade axiológica dos objectos visuais. É esta discussão que permeia a série Five Minutes After Violent Death. À questão, transversal às mais variadas culturas e comunidades, firmemente ancorada nos mais diversos credos religiosos– haverá vida depois da morte? – acrescenta-se uma variante – haverá imagem depois da morte?

Durante o século XV, popularizaram-se na Europa os textos conhecidos por Ars Moriendi (arte de morrer em latim), em que se apresentam conselhos e procedimentos para uma “boa morte”, de acordo com a doutrina cristã. À arte de morrer corresponderia o selar de acordos, o participar do conjunto de valores morais, éticos e religiosos estabelecidos, o passar em revista a vida e ficar em paz, uma redenção consciente. Uma morte violenta será, por outro lado, aquela que, acontecendo de forma súbita ou inesperada, não permite o derradeiro balanço, o exame de consciência final. Ivan Ilyich, célebre personagem de Tolstoy, depois de confrontado com a evidência da morte, torna-se espectador da sua vida passada, (re)vendo-a e reconciliando-se com ela, e “em vez da morte, era a luz” que surgia à sua frente[2]. Esta ideia de revelação – de algo se tornar visível – no momento da morte atravessa o imaginário colectivo ocidental. Curiosamente, esse é também o pressuposto subjacente à existência física da imagem fotográfica (no campo do procedimento analógico), sendo que a transformação de uma imagem latente em imagem visível decorre do acumular de energia luminosa.

O conjunto de fotografias que inauguram a série Five Minutes After Violent Death interroga, exactamente, esta revelação redundante. O que se sucede a uma morte inesperada que não permite uma resolução daquilo que se deixa atrás? De que forma opera a pulsão escópica quando tudo acaba (ou será que começa)? As imagens apresentadas (os cinco minutos de imagens apresentadas) concorrem para um entendimento da existência imagética post mortem como campo visual autónomo, onde nem a ética, nem a moral, a intenção predisposta, inibem, estimulam ou condicionam. Há, portanto, aqui, um movimento de dessacralização da morte que encontra eco no espaço de exibição, uma antiga capela particular secularizada.

Tal como nos sonhos – aliás, o sono, território congénito dos sonhos, foi, na história da literatura, recorrentemente tomado como duplo da morte – este nexo imagético apresenta uma carência estrutural, pelo que desconhecemos se existe um referente anterior que sustente aquela presença de imagem, aquela sequência, tantas vezes,desconcertante de eventos. Como afirma Freud, “é possível que surja, no conteúdo de um sonho, um material que, no estado de vigília, não reconheçamos como parte do nosso conhecimento ou da nossa experiência simbólica. (…) Ficamos assim em dúvida quanto à fonte a que recorreu o sonho e sentimo-nos tentados a crer que os sonhos possuem uma capacidade de produção independente”. Na maioria dos casos, não reconhecemos a essa origem pela incapacidade humana de reter conscientemente toda a informação com que se toma contacto, mas (para continuar com Freud) “nada que tenhamos possuído mentalmente uma vez pode perder-se inteiramente”[3].

João Louro afirma que na génese destas imagens reside a ideia de “caixa negra”, um imenso arquivo selado onde a totalidade do mundo subjectivo fica registada, ao qual não temos acesso como medida de prevenção operativa. Esta inacessibilidade funciona como uma espécie de profilaxia funcional que permite o processamento de novas informações visuais (ou de qualquer outra ordem), enquanto as restantes se preservam em estado latente. Neste sentido, a esta caixa negra humana está inerente, mais do que uma propriedade arquívica (já que o arquivo, como defende Derrida, é sempre custodiado por uma entidade organizadora e reguladora)[4], uma qualidade de acervo, de depósito. No momento da morte, a caixa, liberta de enleios fisiológicos, da normalização social, das exigências contextualizadoras da cultura, permite a disrupção de imagens, numa acção similar à da memória involuntária.

Se tentarmos cartografar o universo de referências presentes, teremos de, obrigatoriamente, reconhecer a carga de aleatoriedade que lhes está associada. Por um lado, embora possamos identificar os protagonistas,ou algumas situações específicas, como as retiradas dos filmes North by Northwest de Alfred Hitchcook, TheMisfits e Sierra Madre de John Huston, não sabemos o porquê de estas acompanharem cenas tão diversas como a do cão que corre pela pradaria, a criança que sorri na companhia de um chimpanzé ou o hotel Ritz, em Lisboa. Por outro, a diversidade de formatos(duas, das vinte duas fotografias, têm maiores dimensões, e são policromos instalados em caixas de luz) confere ao conjunto um total desprovimento de eixo narrativo.

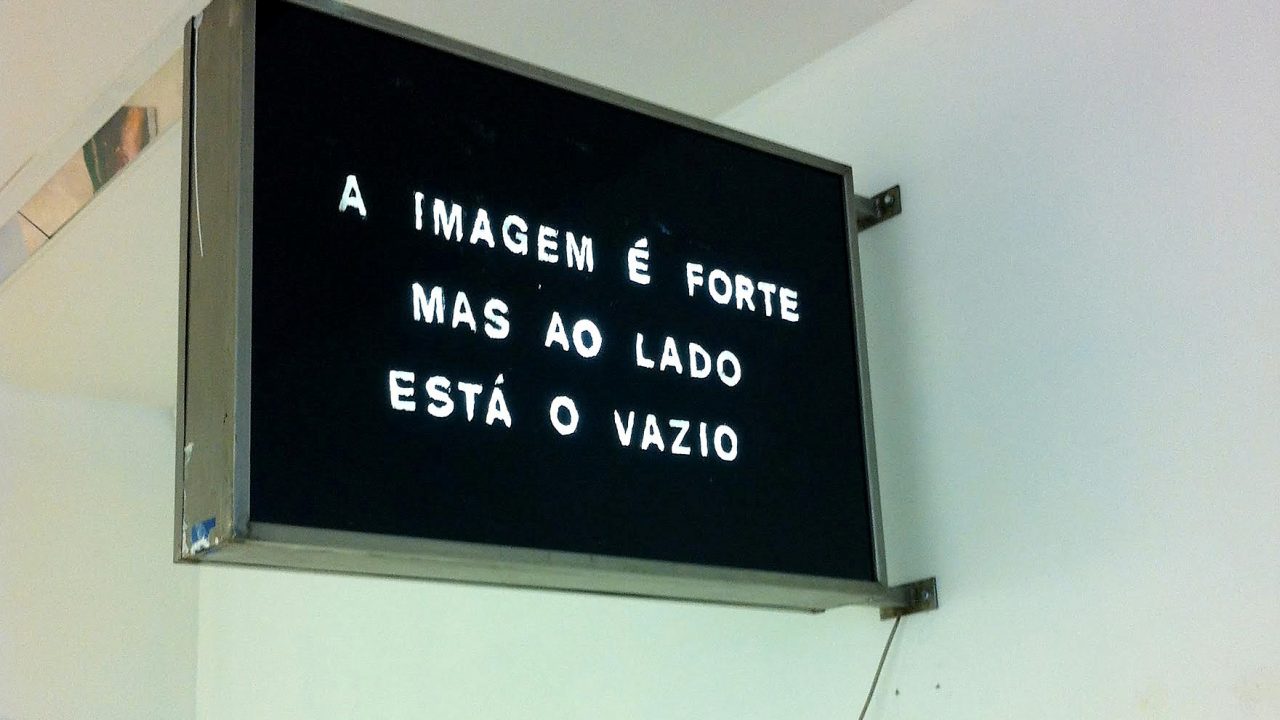

A ausência de uma sucessão convergente leva as imagens a agirem como índices falhados (tal como em Dead End’s), em que o caminho indicado não pode ser seguido. Existem, contudo, dois elementos unificadores. Primeiro, a inscrição, carimbada em todas as fotografias, onde se pode ler Five Minutes AfterViolent Death que limita o tempo cronométrico e o lugar simbólico que as imagens habitam: os primeiros cinco minutos da morte. Segundo, a caixa de luz que, colocada no exterior do edifício, funciona como epígrafe do exercício expositivo. Nas duas faces visíveis do dispositivo luminoso pode ler-se A imagem é forte mas ao lado está o vazio e Onde se lê “acto primeiro” deve ler-se “acto único”. Esta intervenção linguística (acção recorrente na prática artística de João Louro) estabelece as premissas que regem as condições de convivialidade e (e também familiaridade) entre imagem e morte, neste universo.

A história da arte (contemporânea) está carregada de referências a esta relação. De Francis Bacon a Tracey Emin a morte enquanto tema, seja pela aparência espectacular que assume na contemporaneidade, ou por uma reiteração da mortalidade humanamente congénita, insinua-se como (omni)presença. No campo da fotografia esta proximidade é ainda mais radical. Roland Barthes, num dos textos fundadores da teoria da imagem fotográfica, defende mesmo que deixar-se fotografar é entregar-se a uma “microexperiência da morte”, tornar-se “verdadeiramente espectro”[5].A morte é assim o “eidos da fotografia” ao repor uma presença que é irremediavelmente ausência.

As fotografias de João Louro levantam, contudo, um problema na identificação objectiva dessa ausência, porque não sabemos (nunca saberemos?) a quem pertencem aquelas evocações imagéticas. Como se numa frase se acumulassem predicados e se rasurasse o sujeito. Desconhecemos aquele que vê, porque não o vemos.O espectador, na sua pulsão escopofílica, terá de construir uma espécie de retrato robot a partir da fisionomia que se reflecte em cada imagem, consciente da improbabilidade de que esse rosto corresponda a uma existência corpórea – e este é o mais improvável dos rostos. O filósofo inglês Simon Critchley afirma que a morte resiste radicalmente à ordem da representação, que todas as representações da morte são deficitárias, e representam sempre uma ausência[6].Em Five Minutes After Violent Death tudo o que sabemos sobre essa ausência é que nunca deixa de estar presente.

[1] Sontag, Susan, Ensaios sobre a fotografia, Quetzal, Lisboa, 2012.

[2] Tolstoi, Leo, A Morte de Ivan Ilich, Editorial Verbo, Lisboa (s/d).

[3] Freud, Sigmund, A Interpretação dos Sonhos, Imago, Rio de Janeiro, 2001.

[4] Derrida, Jacques, Archive Fever – A Freudian Impression, University of Chicago Press, Chicago, 1998.

[5] Barthes, Roland, A Câmara Clara, Edições 70, Lisboa, 2006.

[6] Critchley, Simon, Very Little…Almost Nothing: Death, Philosophy, Literature, Routledge, London, 1997.